Texto leído en Casa Taller Teatro Sur el 31 de mayo del 2024.

Hace unos días estuve con una amiga aymara, también escritora, llamada Quya Reyna. Quya es de El Alto, Bolivia. Su estadía en Chile coincidió con el feriado del 21 de mayo. De un momento a otro, me vi explicándole qué significaba ese día, por qué se llamaba las Glorias Navales y por qué había tantos marinos desfilando por las calles de Valparaíso. Mientras relataba aquel cúmulo de situaciones, no dejaba de sentir una infinita vergüenza por nuestra docilidad, por la domesticación escolar que nos inculcaron año tras año, hasta la médula, sin permitirnos un espacio para cuestionarlo. Pero lo que resultaba todavía más cruel era esto: mi amiga conocía el mar en el país que se lo había arrebatado al suyo. Luego, intentamos pensar más allá de estas fronteras, de estas patrias recientes, pues allí estábamos, mapuche y aymara, imaginando otros pasados de intercambio; nunca idealizados, pero sí con otras contaminaciones posibles.

Entre esos diálogos, volvió a aparecer el fantasma de la niñez y, quizás, la ficción más repetida en el sistema escolar: el salto mesiánico de Prat. Y eso que ni siquiera crecí en un lugar con mar. Ahora, viviendo en Valparaíso, he aprendido que todo podía ser peor en la infancia porteña: la disciplina marcial de los entrenamientos para el desfile.

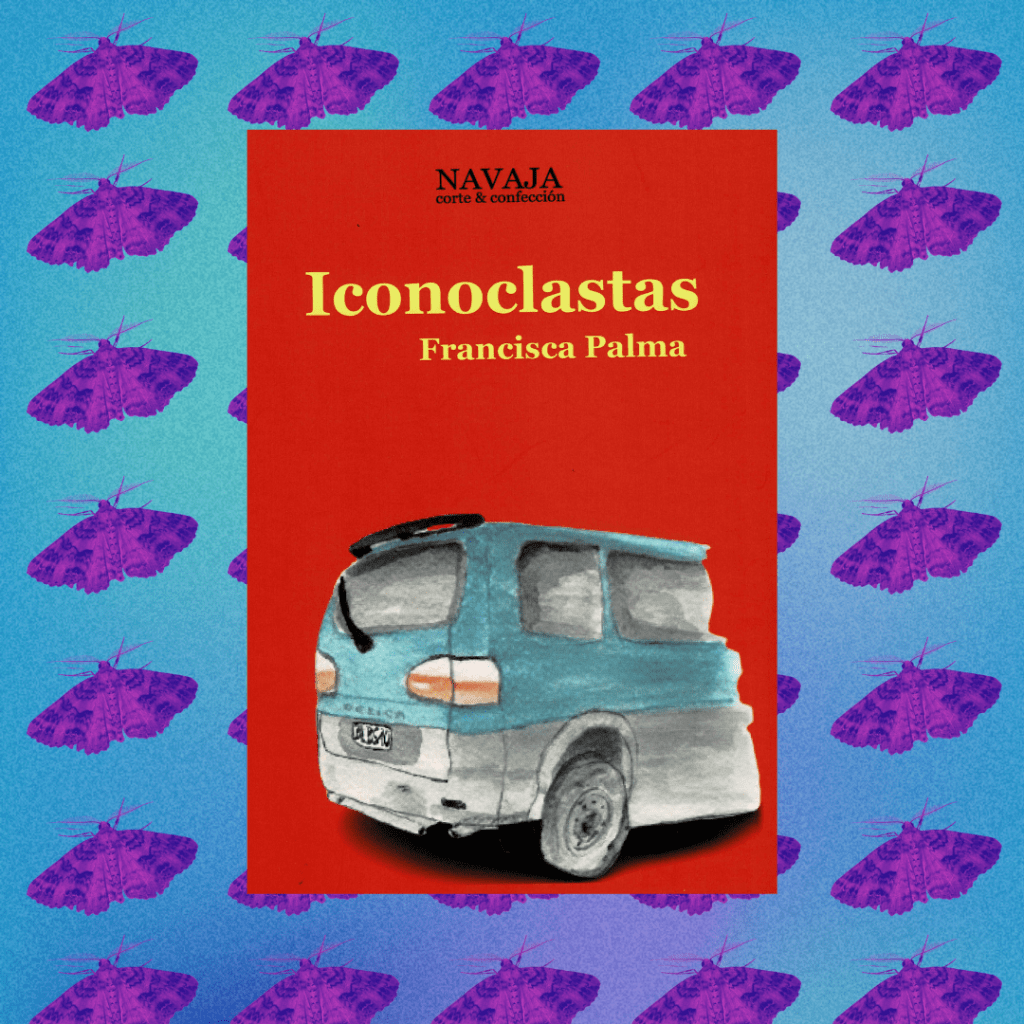

Entre las múltiples derivas de las últimas semanas y el ensayo incesante de los marinos musicales cerca de mi casa, leí Iconoclastas (Editorial Navaja, 2024) de Francisca Palma. Esta novela breve está estructurada como una tríada de ecos: Michael Mamani, Quela (su abuela) y Manríquez (un compañero del liceo de Mamani). Al leerla, recordé mi anécdota del 21 de mayo con Quya, ya que el relato se centra en un acontecimiento disruptivo: el robo del busto de Arturo Prat por un grupo de liceanos aymaras, apodados los «Team Délica». La acción subversiva e iconoclasta de la novela nos invita a imaginar desobediencias posibles frente a los símbolos que heredamos y las veneraciones impuestas por el currículum escolar, que nos impide reflexionar sobre nuestras propias autonomías y agencias.

Entonces, ¿cómo no estar de acuerdo con el personaje de Justo, el esposo rabioso y cada vez más sordo de la abuelita Quela, quien relata sus memorias de cuando fueron compañerxs de colegio?, cito: «Para mí que el Justo nunca quiso estar en la escuelita con nosotros. Ahora de viejo, cuando se pasa de copas, hay veces en las que habla del Pinto y reclama que le enseñaba puras leseras: que el himno nacional, las marchas militares y la historia, y que le daba rabia que nos hicieran desfilar en Isluga cuando iban los de Iquique para los 21 de mayo o los 18 de septiembre. Que le parecía ridículo ese pasito de marcha, porque nosotros teníamos un compás diferente, que era mejor que esa rigidez que nos hicieron aprender» (p. 19).

Y luego, ¿cómo no festejar la subversión iconoclasta del Team Délica y su venganza india, pagana, entre carteles fluorescentes de bandas morenas, hermosas? Porque es tan lamentable la disciplina de las pasiones tristes, que, a pesar de la ausencia, siguen ofrendando flores al vacío, como señala la novela: «a un aura de homenajeado que hacía más evidente el robo y que aún no habían encontrado el busto del héroe, porque era imposible que hubiera desaparecido porque sí, aunque aquí ya han desaparecido personas y no recuerdo tanta preocupación. La escena era un chiste: muchos cuerpos frente a un bloque de cemento tapado de flores. Muchas manos en la frente a paso militar saludando a la nada» (p.55-56).

A veces se nos olvida que toda esta franja diseminada tal como la conocemos en los mapas, es muy reciente. Durante el siglo XIX, el Estado chileno anexó varios territorios, incluyendo los que pertenecían a Perú y Bolivia en el norte: Arica, Antofagasta y Tarapacá. Estas regiones ya estaban ocupadas por pueblos originarios, cuyas culturas diversas y heterogéneas fueron ignoradas por la chilenidad de la época. Sus habitantes eran percibidos como extranjeros, campesinos, pescadores pobres o simplemente «indios». Además, Francisca nos recuerda otra forma de exclusión con el calificativo peyorativo: paisanos. No fue sino hasta mediados del siglo XX cuando estos pueblos empezaron a ser llamados con sus nombres: Quechua, Lickanantay, Chango, Aymara, entre otros. Estas transformaciones sentaron las condiciones para su incorporación a trabajos industriales. Muchos de sus integrantes procedían de los denominados «Pueblos de Indios» y fueron testigos de la industrialización que los condujo a emplearse en las minas o en las salitreras.

Estas páginas también nos revelan otro asunto fundamental: la ausencia del norte en la literatura nacional. Por ello, celebro lo que parece obvio, pero no lo es: leer Alto Hospicio en este libro, y, especialmente, estos matices: mundos indígenas que coexisten, con todas las asperezas de la diferencia, sin idealizaciones, sólo una existencia plural que se entrelaza con los mundos plebeyos, en territorios borroneados por las comunas centralizadas y elitistas de siempre: «Antes de que llegaran en furgón, los del Team Délica eran solo los “paisanos”, palabra que cuando era chico y dieron la teleserie Romané me hizo ruido porque en la novela para los gitanos eran los “hermanos”, mientras que en Alto Hospicio, los paisanos son los que venden en la feria, los de la carnicería, los de las parcelas o el peluquero boliviano de mi papá, que no se corta el pelo con el cabo que tiene esa misión en la comisaría porque dice que no sabe hacer bien el rebaje de patilla» (p.18).

Territorios maltratados, perseguidos y estigmatizados, donde quizá todo comenzó como suelen empezar los asentamientos: una migración, una toma y una chacra. Un deseo de llevar la pertenencia, el pueblo, los gestos sobrevivientes en el andar diaspórico. Y es que así se configura esta pequeña novela, un tejido de diversas voces que fragmentariamente nos dan testimonio de sus existencias, percepciones, deseos y derivas. En ella transcurren los cuerpos y las palabras de Quela, Julio, Justo, el Pinto, Michael, Paty, los Choque, Fernanda Carranza y Camila Mamani.

En cada uno de los relatos visitamos una geografía ajena para quienes nos situamos desde el sur, donde se despliegan mapas, fronteras, ferias exuberantes, y un mundo es posible. Cito: «O sea, esto podría ser una feria infinita donde podrían venir a parar todas las basuras del mundo. Los buzos nike que después nosotros nos ponemos. Los pijamas con patitas que nos abrigan en el invierno. Los cortavientos que nos ayudan a salir de noche sin sentir frío cuando vamos a mirar Iquique desde el cerro. Las parcas térmicas que parecen ridículas para este desierto, pero que nos salvan de la camanchaca y que la humedad nos toque cuando vamos a la pampa» (p.52).

Mis partes favoritas siempre se encuentran en el multilingüismo, en la forma en que resisten los nombres de lenguas indígenas, que resuenan de otra forma, colmando de toponimias los ecos andinos: Enquelga, Huachacalla, Isluga. Y ese homenaje a los paisajes de diversos cafés, en el desierto no hay un café igual a otro: «se podía ver todo el pueblo y sus techos café duna, porque acá hay distintos tonos de tierra. No es lo mismo el café con leche de esos techos que el más oscuro de los cerros rocosos sobre los que estamos parados. Este es más como el de los perros color arena que parecen rubios» (p.36).

A pesar de la distancia geográfica, hay cuestiones que me son conocidas empíricamente: las becas Conadi, la segregación por apellidos, las tomas, la crianza con la abuelita. Me resuenan porque mis comunidades también se asentaron de manera similar. Pero ahí están las cumbias, las parcelas, el festejo a pesar de todo: el goce común. Así, la disciplina marcial siempre será el reverso de la fiesta. Y quizás, más allá de las estatuas ausentes, la celebración sea la verdadera venganza de los paisanos.

Francisca Palma Arriagada (1989)

Periodista y Magíster en Comunicación Política de la Universidad de Chile, plantel en el que trabaja en la Dirección de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones (VEXCOM). Es también artista textil y escritora. Creadora de la red textilera Frente Textil y autora de dos libros: Iquique Glorioso. Crónicas de la tierra de campeones (2016) e Iconoclastas (2024).

Daniela Catrileo (1987)

Escritora, Profesora de filosofía y Magíster en Estéticas Americanas. Ha publicado diversos libros de poesía, narrativa y ensayo. Es parte del Colectivo Mapuche Rangiñtulewfü y del equipo editorial de Yene Revista. Se dedica a la docencia, la investigación y la escritura.